中等理科教育支援(ものつくり)事業

♣事業の概要

教育改革を進めているモンゴル国立教育大学(MNUE)に協力し、同国の中等(日本の中学校、高校)教育に実践的な指導法によるものつくり理科教育の導入を支援する事業です。

これによって、モンゴルにおける中等理科教育の質が改善・向上され、それが教育全体の質の向上や科学技術発展の支えとなって、将来モンゴルの人々が自分たちの力で生活や社会に役立つ「ものづくり」を行い、産業を発展させ、豊かな社会を築いていくことを期待しています。

この事業は、外務省の日本NGO連携無償資金協力によっています。

第1期:理科教育の指導法の向上

(案件名:中等理科教育の質の向上プロジェクト)

従来の知識偏重の座学のみの理科教育から、生徒自身が手で触って実験するカリキュラムに取り入れた「ものつくり」人材を育成する理科教育へと質を向上させるための教師育成支援。

◆パイロット事業 2011年

◆1年次 2011年~2012年 (外務省プロジェクト:以下同様)

地域:ウランバートル

対象者:現職理科教員、教員研修を行っているMNUE教員、理科教師志望の学生

講座科目:電気・電子

中等学校生徒向けモデル授業

◆2年次 2013年

地域:地方都市に拡大

講座科目:光学、力学を追加

◆3年次 2014年

地域:地方都市に拡大

講座科目:音と波を追加(物理の主要分野を網羅)

第2期:理科教育の教材開発と技術移転

(案件名:中等理科教材開発支援事業)

理科教材をモンゴルで自主的に準備できるための支援。

技術移転 →試作品共同製作 →選抜校への配布 →量産化 →全国配布

◆1年次 2017年

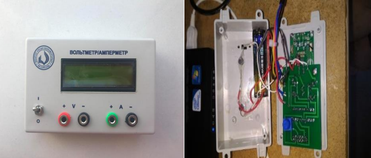

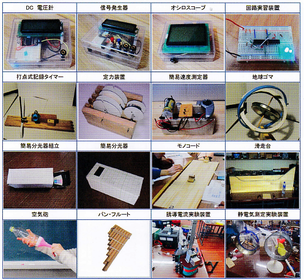

1期開発教材(10種)の技術移転、試作品共同製作開始、一部を選抜校に配布

電流計、電圧計、温度計、モーターキット、拡声器、

信号発生器、オシロスコープ、実験スタンド、直線実験台、

センサー速度計

◆2年次 2018年

1期開発教材の共同製作完了、選抜校に配布、一部量産体制整備に着手

2期開発教材(10種)の一部技術移転、一部を試作品共同製作

◆3年次 2021年

プロジェクト目標

・選抜校での実験教材を使用した授業を実施、理科教育水準の向上

・モンゴル国の教育事情に合った指導書の作成、中等理科教育の人材育成

・MNUE内に設置された「ものつくりセンター」の体制強化

・「ものつくりセンター」で教材開発の生産及びメンテナンス体制の構築

♣支援のきっかけは?

モンゴル政府要人とALL Net との懇談の中で、モンゴルの抱える教育課題に話が及びました。その中で、「モンゴルは高等教育だけでなく初等・中等教育に力を入れ、高等教育への進学率は50%を超えてきたが、産業界が求める技術者人材がなかなか育たず、ミスマッチが大きい」という問題があることが指摘されました。

モンゴル教育界は既に様々な国や国際機関から支援を受けているにもかかわらず、その効果が出ていないようなのです。さらに教育実態をお伺いすると、私たち日本人から見ると当然行われているべき、小学校・中学校・高校での基礎的な実験や工作という大切なカリキュラムが、モンゴルの理科教育には欠如していることが分かったのです。

この問題に支援できる可能性を感じ取りました。早速この課題に取り組むのに相応しい専門家と連携して、モンゴル政府要人を通してモンゴル国立教育大学(MNUE)に対し、「ものづくりを通した理科教育」への取り組みを提案したところ、大きな期待を持って受け止められました。

そして、この企画はMNUEにおける研修会のカリキュラムに採用されることになったのです。

♣モンゴル側のニーズは?

モンゴルは1990年に社会主義から資本主義経済へ移行しました。しかしながら他国に比べて経済発展は遅れてしまいました。

国の経済発展には技術力が必要ですが、モンゴルでは技術者の数が圧倒的に不足しています。これは、社会主義体制下のモンゴルが置かれた環境に大きく左右されていると考えられます。当時はソ連の強力な影響下で、モンゴルは石炭などの地下資源供給国の役割を担ってきました。このため、技術者はあまり必要とされなかったのです。

市場経済に移行して、教育側で送り出される人材と産業界の求める人材ニーズのミスマッチが顕著になり、これが経済発展を阻害し、教育格差や経済格差拡大の原因にもなってきました。

これに対して、様々な国や国際機関からの支援が寄せられましたが、目だった効果が見られなかったのです。技術者養成には子供のころからの実践的(各種の実験・工作や工場見学)な理科教育が必要ですが、モンゴルの教育は相変わらず旧社会主義体制下と同様に、知識偏重の座学教育が継続されていました。

モンゴルの教育界は、産業界で役立つ理系センスを持つ優秀な学生を数多く養成すること、そのためには子供のころから実践的な理科教育を行うことが必須なのです。

♣課題と解決策は?

課題-1 教師の再教育

モンゴルの理科教育に実験というカリキュラムはありませんでした。従って、現役の理科教師が生徒に教えることができません。 教師養成の大学課程でもそれを学ぶ機会はなく、また大学教官も教師志望学生に教えることができませんでした。

▼

▼

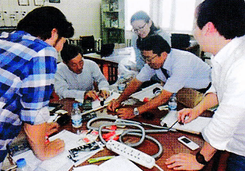

現役教師(教師志望の一部学生を含む)に基礎から指導を行いました。彼らは新しい指導方法に対して非常に意欲的に取り組みました。

課題-2 理科教材の設計・開発

座学主体の知識教育指導の歴史が長かった弊害から、生徒が自ら触って使える教材はモンゴル国内にはほとんど無く、また新しく開発する教材用の部品も一部を除きモンゴル国内では調達困難な状態でした。 もちろんテキストもありませんでした。

▼

▼

モンゴルの実践的理科教育はどうあるべきか?、そのためにどのような種類の教材を準備すべきか?、その教材にはどのような機能を装備すべきか?、具体的な機能設計・性能設計・部品設計、教育用テキスト作成その他、指導準備に必要なことは、すべて原点に立ち返って企画し、自ら実行せざるをえませんでした。また、機材は原則として日本国内で調達しました。

課題-3 教材の技術移転

教材をモンゴルで自製する方針ですが、国内メーカーが育つまでは技術担保は大学が行う必要があります。当初からこのプロジェクトを主導しているモンゴル国立教育大学がその任を負うことになりましたが、同大学には技術を担保できる環境が不足していました。

▼

▼

大学内に教材技術開発ワークショップ(ものつくりセンター)を常設して技術移転の受け皿とし、継続的な技術レベルアップを図るように提案し、準備が進められています。

課題-4 教材量産体制への移行

今まで実践的教育が行われてこなかったため、現時点で理科教材を製造しているメーカーはモンゴル国内にはありませんが、全国の学校に教材を供給できる自国量産体制に移行することが必要です。

▼

▼

量産化の道筋をつけるべく、教材製造を請け負う意思のあるモンゴルメーカーと大学の間の橋渡し指導を行っています。

課題-5 プロジェクト推進体制の構築

当初ALL Net の学校教育経験者は皆無であり、また、このプロジェクトの要件を満たすメンバーは高度な経験とスキルを必要としているので、このままではプロジェクト遂行は困難でした。

▼

▼

様々なネットワークを通して多くの専門家にアプローチし、趣旨に賛同していただける教育経験者や、教育支援活動を行っている専門家(エンジニア)に協力を仰ぎ、プロジェクト推進体制を整えました。

♣なぜ成功したのか?(まとめ)

ALL Net は教育のプロ集団ではありません。モンゴルの実践的理科教育インフラを、ほぼゼロベースから立ち上げているため、様々な試練に直面しましたが、都度それを乗り越えて前進してきました。それが可能だった要因は以下の複合効果によるものと考えています。

◆モンゴル人の知識レベルが高く、受け入れる素地があったこと

◆モンゴル国立教育大学と力強い協力関係を築いたこと

◆専門家の献身的な協力が得られたこと

♣主な経緯

2011年9月

中等理科教育の質の向上プロジェクトの贈与契約を締結

2011年10月

中等学生(日本の中学校から高校生)向けに最初の講座を実施

2012年5月

中等理科教育の質の向上プロジェクト1年次終了

2013年3月

同2年次開始

2014年3月

同3年次開始

2014年12月

中等理科教育の質の向上プロジェクト終了

2017年3月

中等理科教材開発支援事業の贈与契約を締結

2018年3月

同2年次開始

2018年11月

教材引き渡し式を実施

♣資料

(注:資料の「期」は当サイトでは「年次」と表記しています。

♣関係先

行政機関

外務省

モンゴル国教育文化科学省 高等教育部

学術機関

モンゴル国立教育大学

名古屋大学

愛知教育大学

npo法人等

モンゴル帰国留学生協会

特定非営利活動法人 All Life Line Net (略称 ALL Net)

<事務所(移転中)>

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7-2 東京堂錦町ビル5階

TEL/FAX :

E-mail: hq@allnet-japan.org

All Life Line Net - NGO (ALL Net)

<Office(under moving)>

Tokyodo Nishikicho Building 5F

3-7-2 Kanda Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 101-0054

Phone/Fax

E-mail hq@allnet-japan.org